Nel primo weekend del Settembre Castellano 2022, si potrà fare “un tuffo nella storia del territorio”, anzi due. Sabato 3 e domenica 4 sono infatti in programma due visite guidate organizzate dal Centro Sociale Valquaderna in collaborazione con Pro Loco di Castel San Pietro Terme, a cura di Associazione Centro Studi Claterna.

In entrambi i casi si parte dal Centro Valquaderna in via Montecalderaro 131 ed è obbligatoria la prenotazione al numero 335 8151563.

Sabato 3 prenderà il via alle ore 15 un percorso in bicicletta per la visita guidata al sito archeologico di Claterna, patrimonio del Ministero dei Beni Culturali e gestito da Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Al rientro stand gastronomico e serata di ballo con Davide Ballestri.

Domenica 4 invece partirà alle ore 9 una camminata per l'antica strada della “Fontana” con visita guidata prima al mosaico di Claterna custodito presso il Resort Palazzo di Varignana e poi alla cripta fondante la Chiesa di S. Maria e S. Lorenzo di Varignana.

La città di Claterna

Claterna, città 'sepolta' ubicata tra Bologna ed Imola, nel territorio del comune di Ozzano Emilia, nacque durante il II secolo a.C. La sua funzione iniziale fu duplice: sia di centro itinerario, all'incrocio fra la via Emilia, il torrente Quaderna ed una via transappenninica (forse la via Flaminia minor), sia di centro di servizi e di mercato.

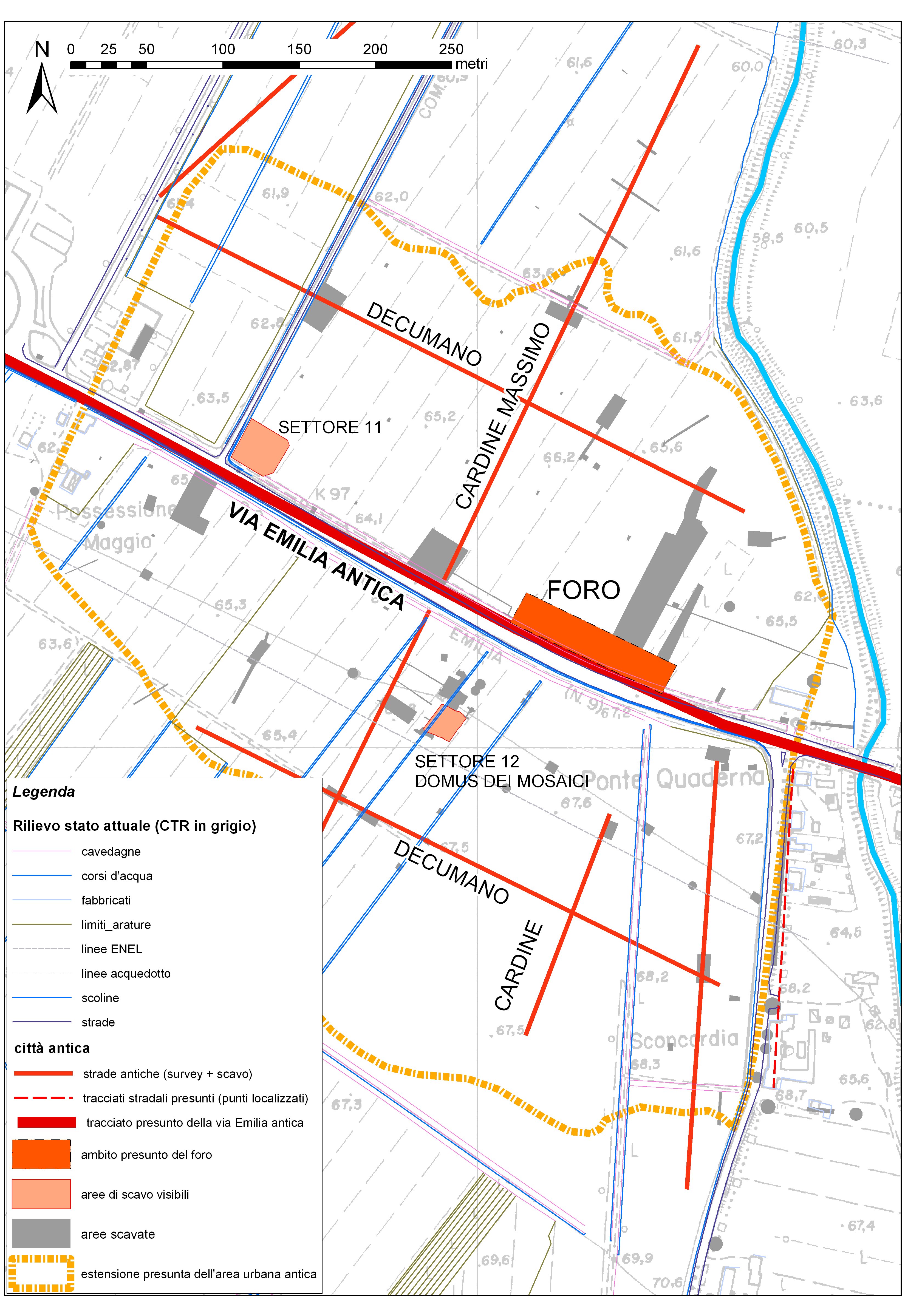

Nel I secolo a.C. Claterna, come tante altre città italiche, divenne un municipium dal quale dipendeva il territorio compreso fra i torrenti Idice e Sillaro. Nel momento di massima espansione urbanistica occupava una superficie di circa 18 ettari e aveva la forma di un trapezio irregolare (m. 600x300); sviluppatasi a cavallo della via Emilia, la città era delimitata ad ovest dal rio Gorgara e ad est dal torrente Quaderna.

L'asse ordinatore del sistema stradale era rappresentato dalla via Emilia (decumanus maximus), che nel centro dell'abitato incrociava ortogonalmente un asse nord nord/est – sud sud/ovest interpretabile come cardo maximus; le strade minori seguivano generalmente l'impianto così definito, che coincideva esattamente con quello della centuriazione claternate. Nel settore sud-est le tracce viarie e infrastrutturali assumevano invece orientamenti di tipo astronomico orientati da nord a sud, considerati come indizio di una maggiore antichità rispetto al resto dell'abitato.

I lastricati stradali, compreso quello della via Emilia, erano realizzati generalmente con ciottoli e ghiaia, mentre nei tratti di maggior importanza le pavimentazioni erano ottenute con grandi scaglie di pietra accuratamente incastrate tra loro. In prossimità dell'incrocio fra cardo e decumanus maximi si impostava l'area forense, un ampio spiazzo acciottolato; era il 'cuore' di Claterna sul quale prospettavano i principali edifici politici, religiosi, economici ed amministrativi. Grande importanza ed estensione avevano anche i suburbia, lungo le strade principali. Vi erano collocate sia le attività artigianali, sia le necropoli.

La città, dopo un floruit collocabile nella prima età imperiale, sopravvisse fino alla tarda antichità (V-VI secolo d.C.), quando Claterna conobbe un notevole ridimensionamento. In seguito intervenne una fase di abbandono fino al completo oblio.

Il mosaico policromo

Il mosaico claternate, realizzato in tessere di pietra bianca d'Istria, nera di Pistoia e lapidei di vari colori, fra i più antichi esempi noti di tessellatum, riporta alla seconda metà del I sec. a.C., all'inizio della grande espansione edilizia tra età augustea e I sec. d. C., periodo nel quale si concentra la maggior parte della produzione musiva di ville rustiche e domus urbane. La raffinata composizione di questo pavimento, rinvenuto nel 1898 e distaccato, solo in parte, nel 1933, rappresenta a tutt'oggi con ogni evidenza il documento più eclatante dell'alto livello di vita raggiunto in età augustea dalla città; ma gli eleganti pavimenti in signinum di età repubblicana, quali emergono dai più recenti scavi, dimostrano la vitalità anche precedente di Claterna, la cui origine etrusca è proposta già dal nome.

Da sinistra: il mosaico rinvenuto nel 1898 e un particolare